专家观点提炼

1)头部各品牌评价比亚迪的陶瓷芯,依然有很大提升空间,追上目前思摩尔品质可能还需要两年以上;

2)思摩尔储备了两代陶瓷芯技术,但可能也不是革命性的,而是优化,所以进步空间可能也不大;

3)比亚迪最需要的是每天100万颗以上的出货,这样市场受众面足够广,反馈意见足够多,就可以帮助加速迭代陶瓷芯技术,但短期内很难从小品牌客户凑出来这个出货量;

4)专利不一定能有好的保护,因为大多是实用新型专利。Smoore最核心的技术秘密在陶瓷烧制环节,也没有披露专利;

交流环节 Q&A

如何看比亚迪的陶瓷芯?

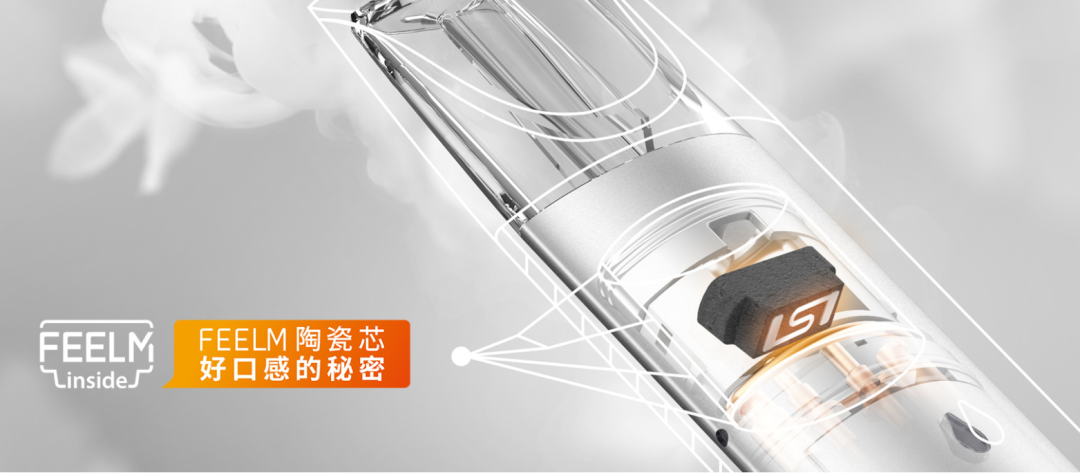

陶瓷芯技术门槛不高,就是陶瓷粉加上蜡烧制,产生微孔,加上电路;加电路这方面市场上有贴片的,深埋的,融合的,蚀刻技术的,或者思摩尔的厚膜印刷的;原理上很简单,制作技术上也不难,市场上不低于50家在做;第二个问题是能不能做好:

1)蜡在陶瓷粉里面烧制的时候烧掉产生微孔是比较关键的环节,因为很多时候微孔的均匀度和一致性不好做到(很多时候有大有小),一般市场上55-57的孔隙率很多人说能做到,但实际出现很多53的或者高于57的,所以烟雾细腻度和口味还原度不到位,烟油层次感不够,smoore的就比较均匀。

2)孔隙一致性差还容易漏油,因为不小心产生直孔,烟油可能顺着直孔漏下来。

3)还有就是尺寸,如果不像smoore那种有超声设备来做检测,出来雾化芯的尺寸不一致,也会造成漏油。

4)陶瓷粉末的析出问题,很多小厂的超声清洗工作做的不好,但是smoore这块没问题。我自己偶尔拿别人样品测试还不错,但是批量用的时候就有问题,就是粉末析出。

送样以后,打听过一些在魔笛,雪加,小野工作的技术人员评价,都认为比亚迪的陶瓷芯还有很长的路要走;目前看产品还可以,但是第一次做,确实还达不到那个高度。这些大的品牌方,也不愿意做小白鼠,去冒险。那些月出货量1-10万颗的小企业倒是无所谓,还愿意批量用。有一家月出货量两百万颗的品牌,跟比亚迪走的比较近(签约没有还不知道),因为这家没钱了,但是比亚迪给了两个月的账期,对这个品牌资金缓解有帮助。

比亚迪想在陶瓷芯上面追上来,需要多长时间?

大概两到三年。目前看,体量上和技术上,能对思摩尔造成威胁的,就是一家通过合元,卓力能给小野和觅这些供货的陶瓷雾化芯生产厂商(应该是指深圳陶陶科技),每天70万颗陶瓷芯的出货量。思摩尔内部最紧盯着的是这一家。这一家虽然和思摩尔比还有不小差距,但是因为还在大批量出货,所以有机会去改进。检测设备和烧制窑它也配备齐全的。比亚迪这方面设备应该没问题,但是需要一天的出货量达到100万颗,这样就能得到足够多的数据和足够广泛的用户反馈,来进行产品的改进和迭代,达不到这个量就很难办。自己烧钱做这个量也不行,因为没有市场上广泛的用户群反馈和提意见,只是公司内部专家去指导,改进方向就不一定正确。看过聚为集团自己的陶瓷雾化工厂,也请了一批人在做,但是一直没做起来。

如果比亚迪每天出货量到了100万颗,可能优化几个月会赶上目前思摩尔的水平,因为坚信比亚迪优秀的能力。不过问题是,每天100万颗到目前为止,除了悦刻,其他家都没到达这个量。需要4家以上的品牌加起来可能达到这个量,而这几家短期内不可能往比亚迪转化,而且比亚迪现在一颗售价现在7-8元,思摩尔是8-10元(悦刻8元,其他高一点),这个价格优势不明显吸引不了其他品牌,除非比亚迪降到5-6元的水平。小品牌一般找5元以下代工价格的烟弹,所以小品牌也不太会找7-8元的代工。海外现在品牌除了Vuse一个月4000多万颗,其他家也没有谁是100万颗一天的。所以比亚迪就得给很多家定制,工作量会很大。

市场陶瓷价格是1-2元,自己买油装配,而且制造的管理成本不高,所以通配蛋出货价都在6元。比亚迪我聊过,他管理制造成本和固定成本比较高,所以很长时间内做不到5元以下的价格。

如果比亚迪需要两年时间追上来,思摩尔的陶瓷芯技术还有多少上升空间?

Smoore储备了起码有两代技术,但我不确定会有多大突破,可能还是在优化产品和细腻度上有进步,不一定是革命性的。关于提升空间,举个例子,市场上还有一种双发热丝的加热方式,增大雾化量,但不算革命性的提升。从过去看,smoore在2015年推出C-cell,到悦刻2018年推出的一代,到现在四五代,没有特别明显的进步了。

个人认为,陶瓷雾化芯领域,其他家想追赶smoore机会不大了。之前有家业内咨询公司评测了各家的陶瓷雾化芯(包括我的产品),我的产品只是中游偏上一点,而第一名还是思摩尔,而且远远超越其他家。当时是请了6位品吸专家进行盲测,而且每个人品出来都是smoore第一名。其他工厂和品牌想突破的,可以试试棉芯,棉芯这么多年下来,虽然进步空间也基本没有了,但欧洲那边棉芯接受度更广,其实棉芯也可以优化和推广。

思摩尔在陶瓷芯最大的专利壁垒在哪里,能牵制吗?

个人认为不会占到便宜,陶瓷加热雾化在很多领域可以用,只是用在电子烟上来不会是核心专利,只是实用新型专利,保护力度弱,只要结构上改变都能规避。思摩尔核心的专有技术或者技术秘密是没有披露的,也就是陶瓷如何加胶或者蜡来进行烧制,烧制的温度和时间,这个没有披露。除非掌握技术的人被比亚迪挖走了复制,但这种可能性小,因为技术不可能掌握在一个人手上。真正能牵制的专利是发明专利,而市场上大多是实用新型专利。

思摩尔全球代工的市占率20%,但是封闭式小烟达到28%,比亚迪未来会抢思摩尔的份额还是抢其他72%的份额?

海外品牌更换某一系列产品的供应商不太可能,除非技术迭代,而且FDA搞这个PMTA本身门槛也提高了。而且烟草行业,对供应链的价格敏感度不高,而且更加追求品质,这个是品类的特点决定。

个人判断,国内如果中烟下场做雾化,中烟会成为量最大的雾化品牌。中烟如果下场,比亚迪的机会还会有,因为不会只有Smoore一家,这是中国烟草特点决定的,因为招投标一般至少3家供应商,而且供应商都会有份额,那比亚迪如果拿到大的量,就有机会迭代。在中烟下场之前,比亚迪做中小客户,迭代的机会不大。如果我作为品牌找比亚迪代工,除了比亚迪带来的品牌效应以外,没有其他帮助,而且蓝沛出来以后,我如果再做红沛,绿沛,品牌效应会边际下降。

美国市场看,基本听不到小品牌都是谁在做,就是合元,康尔,卓力能都在帮海外小品牌做,都有很好的关系。比亚迪想突破海外客户,也有个过程。

如何看比亚迪的蓝沛品牌油芯分离产品?

比亚迪其实2018年10月份就陆续和一些海外公司沟通了(大部分多HNB),2019年大部分产品成型,但是产品快落地的时候就赶上2020年初的疫情;然后把工作重心转到口罩机;后来口罩产能饱和以后就把重心转回3C手机和电子烟了;去年(2020年)9月份领导班子开始在电子烟业务发力,和帝国烟草和英美烟草在HNB上面有深入合作;去年末开始想介入雾化电子烟这块。

烟油因为含香精香料,在200-260度高温的时候,有一些会碳化,附着在棉芯、陶瓷芯的微孔中,使用时间长会产生烧糊烧焦的味道,所以雾化芯不能长期使用,但是只用一颗确实浪费;一般陶瓷芯可以用3颗或者1000口,再往上就不好用了;包括封闭式很多人打孔注油或者直接做可注油式烟弹;

比亚迪蓝沛低价切入市场,总体表现不错,但是我抽了两颗蛋,最后换芯的时候坏掉了,做工有待改善,另外个别口味还原的不好;当然也是棉芯的一个特点,很多口味还原的不好。问题是,这个产品结构涉及侵权,结构上应该侵犯了市场上已有的10项左右专利,因为做蓝沛的两个人是基克纳出来的,用了他们油芯分离技术。不过电子烟领域还没有拿知识产权对付竞争对手的案例,这个行业还是比较友好。当然如果这个品牌做得比较过分,下一步可能会有风险。

成本低确实是因为油芯分离,因为油仓和烟油成本低,也是市场上一直在追求的亲民的路线;

陶瓷雾化芯在安全方面有没有量化指标?

除了陶瓷粉末,主要就是铅这种重金属。检测结果上看,就是一些小厂会检测出来,就是焊接上用了一些,这个大厂问题不大。陶瓷粉末析出,国内国际现在没有一个标准,反正smoore远少于同行。

海外这边壁垒如何?

FDA对工厂端审查不算太严,而真正审查严的是品牌商,工厂体系是否健全等等,这些对思摩尔和比亚迪都不会造成障碍。每一代产品迭代升级的改进点,都可以提交。

思摩尔在HNB方面的竞争力?之前和日烟做得产品一般。然后最近中烟这边有中标。

2018年思摩尔开始成立部门布局HNB,规划是为了烟草服务。思摩尔之前复制了Glo和菲莫国际的HNB器具产品,然后在原有基础上进行了优化。但是所有产品上,在技术的革命上,没太多突破,尤其是电阻式加热,在菲莫国际专利布局比较深的情况下。比较新的电磁技术,红外技术,电阻式加热技术,他们都有所涉猎,现在也由Hu Changhe带队成立事业部,有些产品出来了,外观上和抽吸体验上还可以,但是核心技术上也没有特别突出。最近专利上,尤其是电阻式加热和电磁加热,菲莫国际又跑到前面去了,国内很多企业速度慢了,菲莫在电磁技术上又设立了专利障碍。

思摩尔在HNB技术上比其他企业好一些,但没有形成碾压式的优势,而且国内和中烟走的没有那么近。合元这些企业和中烟走得更近一点。这次中标是深圳烟草公司的一个研发项目,能不能量产,也是好几家在做,所以量产最后选择思摩尔,麦时,合元,还是基克纳,都还不知道。

国标快出来了?

2015年有一个,但是没有吸纳民营企业意见。而且这几年过去很多内容不适用了,比如当时还是游离态尼古丁,但是现在都是尼古丁盐主流了。

这次标准发布会吸引很多民营企业参与,不会是烟草公司闭门造车,但是发布出来也还是个讨论稿。

下载APP

下载APP

下载APP

下载APP